En Socoroma, a 125 kilómetros de Arica, en pleno entorno desértico andino, se encontraba escondida una bacteria.

Habitaba en suelos salinos con altas concentraciones de boro y vivía de forma natural asociada a las raíces de plantas de orégano que crecen en la zona. Bautizada como Pseudomonas lini S57, esta bacteria llamó la atención del científico Patricio Muñoz, académico de la Universidad de Tarapacá, quien la aisló hace ocho años tras observar que presentaba “propiedades muy interesantes” para el ámbito agronómico.

Por un lado, actúa como bioestimulante, promoviendo el crecimiento vegetal; por otro, posee propiedades de biocontrol, lo que le permite combatir enfermedades.

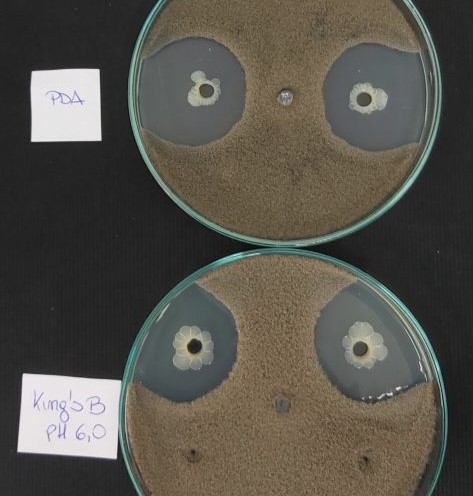

Con el paso del tiempo y tras numerosos ensayos en laboratorio, Muñoz y su equipo descubrieron que Pseudomonas lini S57 podía controlar enfermedades causadas por hongos y nemátodos en cultivos de tomate.

“Vimos que era capaz de combatir Botrytis cinerea, un hongo que genera pérdidas importantes a nivel mundial en hortalizas, plantas ornamentales y otros cultivos”, recuerda el investigador. Además, comprobaron que ayudaba a enfrentar infecciones provocadas por el nemátodo Meloidogyne incognita, un problema común en los suelos tomateros de la región de Arica y Parinacota.

Este hallazgo abría una posibilidad hasta entonces inexistente. Muchos productos a base de bacterias u hongos beneficiosos funcionan bien en zonas como la Región Metropolitana o el sur del país, pero su eficacia disminuye al llegar al norte.

Esa falta de consistencia, derivada de las condiciones extremas del suelo y el agua en esta región, llevó a los investigadores a preguntarse si un microorganismo adaptado naturalmente a ese entorno podría revertir la situación.

A partir de estos hallazgos, Patricio Muñoz decidió proteger este desarrollo mediante dos solicitudes de patente: una por su capacidad como bioestimulante en condiciones extremas, y otra por su uso como biofungicida.

Beneficios de los bioproductos

Los avances de esta investigación han sido el resultado de un trabajo colaborativo entre la Universidad de Tarapacá (UTA) y la Universidad de California, UC Davis Chile. Durante tres años de recopilación y caracterización de microorganismos, los investigadores han logrado construir una propuesta concreta para la agroindustria.

Las ventajas de esta tecnología biológica se comprenden mejor al considerar las desventajas de los métodos químicos. Aunque han sido fundamentales para el desarrollo agrícola, los fertilizantes y pesticidas tradicionales resultan nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

“Su uso excesivo altera los ecosistemas: daña insectos benéficos, afecta a pequeños animales y desequilibra toda la cadena trófica”, explica Muñoz. Incluso, pueden provocar la desaparición de microorganismos y especies que antes habitaban naturalmente en esos suelos.

En contraste, los bioproductos —como el desarrollado en Arica— evitan estos impactos negativos. Al estar basados en microorganismos que ya existen en el ambiente, no generan alteraciones significativas en las comunidades biológicas. Además, no implican riesgos para la salud humana.

“Con estas soluciones biológicas no necesitas aplicar pesticidas tóxicos ni fertilizantes sintéticos”, afirma el científico. Los bioproductos permiten alcanzar altos niveles de productividad agrícola mediante herramientas más seguras, sostenibles y respetuosas con el entorno.

Colaboración a 2.400 km de distancia

Muchas veces, debido a la centralización, se olvida que Arica es una zona altamente fértil que merece ser protegida, especialmente frente al cambio climático y al uso intensivo del suelo. “Hay que recordar que durante el invierno —cuando gran parte del país no produce— Arica abastece de hortalizas frescas al resto de Chile”, destaca el investigador, haciendo énfasis en el tomate, presente en múltiples formas y preparaciones.

Desde que presentaron las dos solicitudes de patente para proteger la bacteria, comenzaron a establecer vínculos con empresas hasta llegar a un acuerdo con Bioprotegens. Esta compañía, radicada en Chillán, recibió la transferencia tecnológica de las patentes y del material biológico, es decir, la cepa de Pseudomonas lini S57. Desde entonces, han estado probándola en distintos sistemas agrícolas, en cultivos de guindos, nogales y berries.

Los resultados han sido bastante positivos, tanto usando la bacteria de forma individual como combinada con otros microorganismos. “Eso abre la puerta al desarrollo de un producto comercial basado en esta cepa”, asegura Muñoz.

Aunque la UTA no cuenta con la capacidad logística ni económica para escalar un producto de estas características, la colaboración ha sido clave para avanzar. “Bioprotegens está llevando adelante las pruebas de eficacia y seguridad para que eventualmente el producto sea aprobado por el SAG y pueda utilizarse comercialmente”, destaca el investigador.

A pesar de que Arica y Chillán están separadas por unos 2.400 kilómetros, el bioproducto ha mostrado un desempeño destacado en regiones como Ñuble, Biobío y Maule, donde en verano las temperaturas superan los 30 °C. “Esta bacteria, al provenir de un entorno extremo como el desierto andino, presenta una alta tolerancia al calor y también a suelos complejos”, señala Muñoz, dimensionando así su potencial más allá del norte del país.

Ayudando a comunidades indígenas

Una parte clave en el desarrollo de innovaciones es lograr que lleguen a su público objetivo. Patricio Muñoz recuerda lo difícil que puede ser lograr que los trabajadores agrícolas adopten nuevas tecnologías, especialmente cuando provienen del ámbito científico.

“Existe cierta desconfianza, una percepción de que esto está pensado solo para grandes empresas o para contextos distintos al suyo”, señala. Por eso, la vinculación directa con los agricultores es esencial. “Hay que escucharlos, comprender sus necesidades reales y demostrar con evidencia concreta que esto también puede beneficiarlos a ellos, a pequeña y mediana escala”, agrega.

Sin embargo, existe una barrera importante: los bioproductos suelen tener un costo más alto que los agroquímicos tradicionales. “Esa es la primera dificultad que enfrentan muchos agricultores”, advierte, explicando que un productor pequeño, que vende en ferias o mercados locales, muchas veces no puede costear un insumo más caro, aunque sea más amigable con el medioambiente.

“Aun así, hemos visto experiencias positivas con pequeños agricultores que han estado dispuestos a probar estos bioproductos”, afirma.

Desde otra perspectiva, los agricultores de Socoroma —lugar de origen de la bacteria Pseudomonas lini— forman parte de comunidades andinas que rechazan el uso de productos químicos. “No utilizan fertilizantes, pesticidas ni fungicidas industriales, porque su objetivo es mantener un cultivo 100 % orgánico”, explica Muñoz. Por eso, cuando enfrentan problemas fitosanitarios, cuentan con pocas herramientas disponibles.

Actualmente, estas comunidades están lidiando con un hongo que causa la enfermedad conocida como roya, que afecta gravemente al orégano, un cultivo que incluso posee sello de origen por sus destacadas propiedades organolépticas. “Si uno busca en internet cómo combatirla, solo aparecen productos químicos, pero ellos se niegan a usarlos, para no perder el carácter orgánico de su producción”, advierte.

Frente a este escenario, los esfuerzos recientes de la Universidad de Tarapacá se han enfocado en desarrollar tecnologías a partir de su propia colección de hongos y bacterias, con el fin de crear soluciones biológicas que permitan combatir la roya de manera sustentable. De esta forma, las comunidades podrán seguir produciendo orégano completamente orgánico, no solo para mantener su sello de origen, sino también con la expectativa de optar en el futuro a un sello de calidad orgánica, lo que les abriría la puerta a nuevos mercados.