|

Dr. Alberto Díaz Araya |

En su oficina del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, nos recibe el historiador Dr. Alberto Díaz Araya. En una grata conversación nos cuenta respecto al libro “…y llegaron con cadenas…” texto que contiene un profuso estudio histórico en la cual junto a los académicos Luis Galdames Rosas y Rodrigo Ruz Zagal recopilan antecedentes para la búsqueda del pasado de la comunidad afrodescendiente, y además, tiene como propósito, la vinculación con la ciudadanía regional, “porque tenemos el compromiso de fortalecer las demandas de la población afrodescendiente para que tengan un reconocimiento ante el Estado Chileno… estamos apoyando una causa con una evidente profundidad histórica. Es la valoración de este grupo cultural que en el pasado fueron explotados y que hoy requieren ser reconocidos por el Estado y sus agencias”.

“…Y llegaron con cadenas…” es el nombre de la publicación realizada por la Universidad de Tarapacá y el Consejo de la Cultura sobre la historia de las comunidades afrodescendientes en el extremo norte de Chile. Su nombre, se debe a la llegada de los esclavos africanos al norte chileno ante el proceso de colonización española que establecía la introducción de la esclavitud para ciertas actividades productivas…así, desde África, llegan a Arica y Tarapacá….con cadenas.

La publicación que tuvo su lanzamiento el 06 de marzo en una emotiva ceremonia en el histórico Mercado Central de nuestra ciudad, estuvo a cargo de los historiadores de la Universidad de Tarapacá, texto que fue entregado a los asistentes a la ceremonia, invitados por Patricia Arévalo Fernández, ex directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de nuestra ciudad.

El libro entrega ocho capítulos en torno a la historia de las poblaciones afrodescendientes en la historia de Arica y Tarapacá en los siglos XVII y XIX. Su elaboración, forma parte de los resultados de proyectos FONDECYT, cuyo propósito central es difundir entre los hombres y mujeres afrodescendientes del norte chileno, los procesos de búsqueda, pesquisa y sistematización de documentación archivística e histórica que describe antecedentes del pasado de la población negra regional; ayer esclavos hoy libres, pero con antiguas demandas que merecen la atención de las agencias de poder.

|

|

Celebración del cumpleaños de María Esperanza Ayala Corvacho, mujer afrodescendiente ariqueña. Sector Chimba, 1891. |

Alberto Díaz Arévalo, expresó que la investigación consistió en la búsqueda de material documental en Chile, Perú y España, para determinar la profundidad histórica de la población afro en esta zona y en Tarapacá. “La idea fue determinar y contextualizar la llegada de los esclavos africanos y cómo se fueron desenvolviendo en una sociedad multicultural, presionados por su condición de esclavitud; y más tarde,cómo interactuaron frente a los gobiernos peruanos y chilenos respectivamente, ahora como ciudadanos”, dijo el investigador.

Asimismo indica que el texto tiene el propósito de justipreciar, en la medida de lo posible, la historia de un pueblo que se inició como esclavo entre cadenas y luego se hizo habitantes de los valles y la ciudad-puerto, en segregación y en convivencia con lo hispano; más tarde existiendo como peruanos y, al final del camino, formando parte de los chilenos en el septentrión del país.

Agrega que desde el punto de vista historiográfico, se realizó una investigación detallada de diversos procesos que los actuales afrodescendientes vivieron en su pasado, utilizando para ello abundante e inédita documentación que dan cuenta de una variedad de situaciones complejas como la discriminación y las expresiones musicales y festivas, entre otras.

VISIÓN HISTÓRICA

|

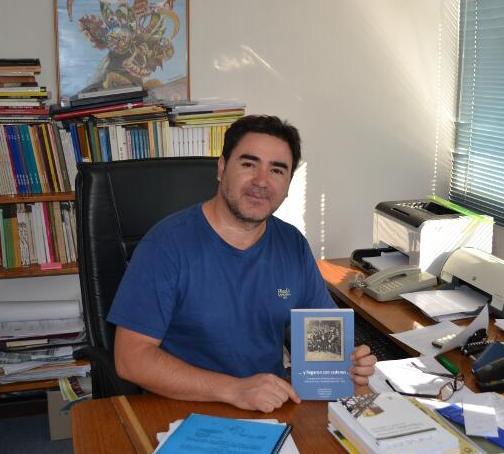

| Portada de la revista Corre Vuela Nº 741, 08 de marzo de 1922. |

Los académicos de la Universidad de Tarapacá, logran dar con una visión compleja de la población afrodescendiente que llegó a nuestra ciudad. Así, “durante el siglo XVIII, la fisonomía del puerto de Arica, a decir de Frezier (1716), era de una ciudad donde vivían cerca de ciento cincuenta familias, la mayor parte negros, mulatos e indios y muy pocos blancos….”.

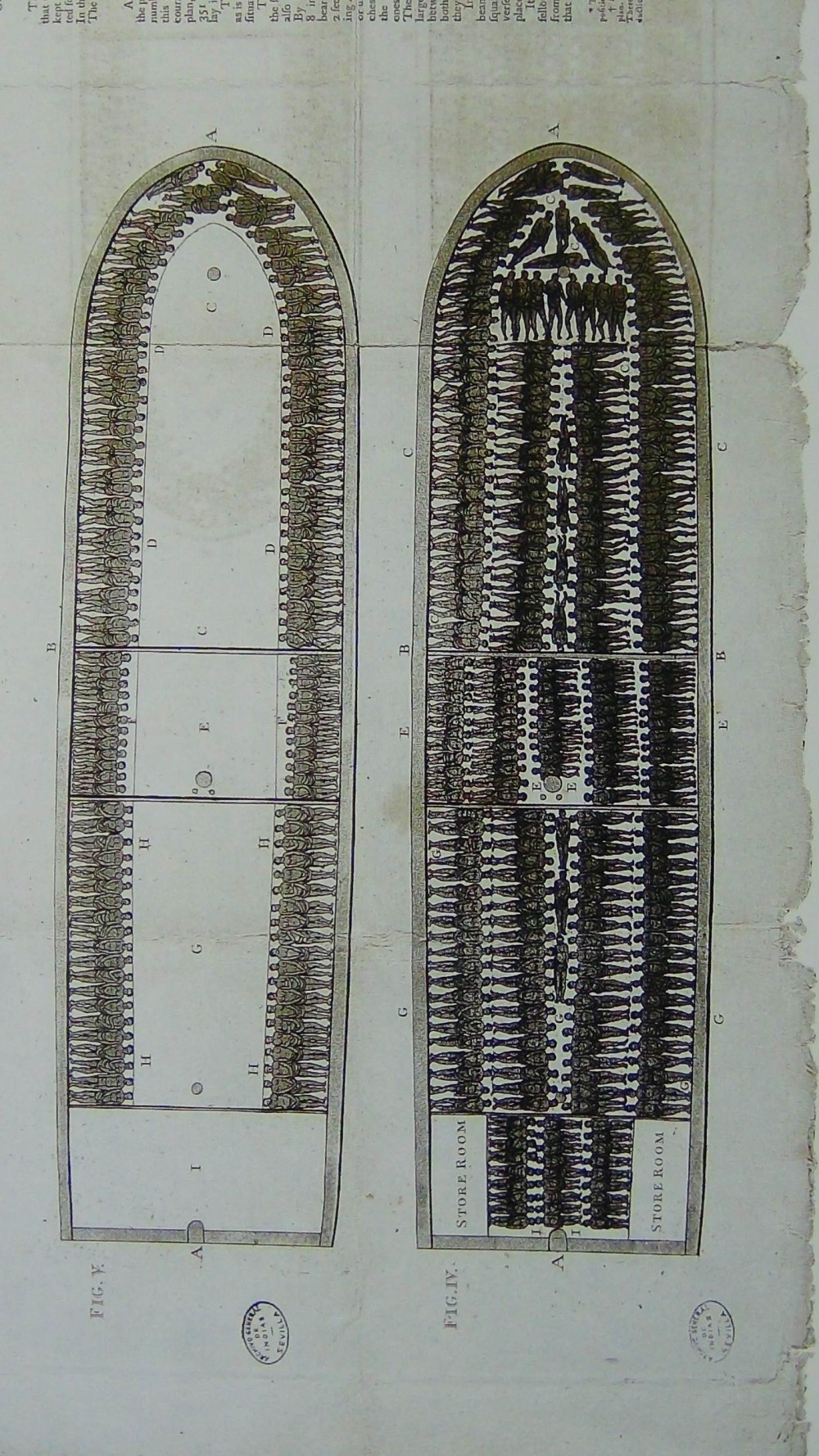

En uno de los pasajes del texto se señala que “desde las primeras expediciones al continente americano, la presencia africana era visible. Comenzó siendo un apoyo auxiliar en las huestes hispanas, sin embargo con el tiempo se haría cada vez más imprescindible. Este traslado de la mano de obra indígena por la africana dio inicio al traslado de masa de esclavos a América. Esta migración forzada y violenta estuvo regulada por las normas y leyes de comercio de la época pues, esencialmente, el esclavo era una mercancía. Al igual que otras actividades económicas coloniales, la Corona Española y sus entidades administrativas cumplían un papel regulador fundamental en este floreciente negocio del “traslado de esclavos” al Nuevo Mundo”.

UTA Y SU COMPROMISO SOCIAL CON EL ENTORNO

Alberto Díaz destaca que existe una demanda sociopolítica, donde los afrodescendientes “declaran que fueron esclavos en esta zona y hoy en día no se les reconocen sus derechos como cultura afro”.

El Dr. Díaz Araya detalla que en 1854 hay una abolición de la esclavitud en el Perú y ahí empieza la liberación de hombres y mujeres afro, pero hasta el día de hoy, los afrodescendientes en Chile no son recocidos como una etnia, como un grupo, en una un territorio multicultural como lo es el actual norte chileno. Además, “los afrodescendientes están reconocidos como chilenos como todos nosotros, pero si quieren acceder a un beneficio social, una beca universitaria…no pueden… no son considerados, no son reconocidos culturalmente”.

UNA FUERTE E INOLVIDABLE EXPERIENCIA

|

| Distribución de los esclavos negros en una embarcación, siglo XVIII. Archivo General de Indias, Sevilla. |

Agrega Díaz que la recopilación de los datos para este libro tuvo un tiempo de un año aproximadamente, que en un comienzo era un texto de cien páginas, pero ante la cantidad de información y antecedentes históricos recopilados, se logró este tan ansiado libro de cerca de 500 páginas. Ante su participación en la investigación señala que “es una experiencia fuerte en el sentido que me llevó a encontrarme con los antepasados de origen africano, que sufrieron en carne propia la opresión y la esclavitud… y, esto, sucedió acá en Arica y en Tarapacá. Es una experiencia fuerte porque te encuentras con testimonios crudos y dantescos sobre criaderos de negros en Lluta, explotación y tortura en troncos, con látigo y azotes…”.

En términos demográficos, “en 1813 en Arica habían dos mil habitantes, mil de ellos eran negros, sin contar con la población que habitaba en el Valle de Azapa, aspecto fundamental para la conformación sociocultural de esta región, donde el componente demográfico de afrodescendientes era significativo”.

Estos son algunos de los antecedentes que enmarcan la presencia de la población afro en los valles de Azapa y Lluta de Arica y también de Tarapacá. Así, agrega el profesor Díaz, los afroariqueños han dejado huellas indelebles en el paisaje cultural del norte grande de nuestro país. Tras un largo período de silencio forzado por la discriminación, los profundos cambios asociados al reconocimiento de la diversidad, han abierto las puertas a la diferencia y, nuevamente, podemos oír como vuelven a resonar los sonidos del tambor. Robándole sus secretos al olvido.